東京都文京区小石川周辺には印刷会社や製本所が多くあり、共同印刷のような日本を代表する大手企業もあります。現在の小石川は高級住宅街としても知られているエリアですが、なぜ印刷関連の会社が多くあるのでしょうか。今回はそんな小石川と印刷関連会社の関係についてまとめてみました。

文京区小石川とは?

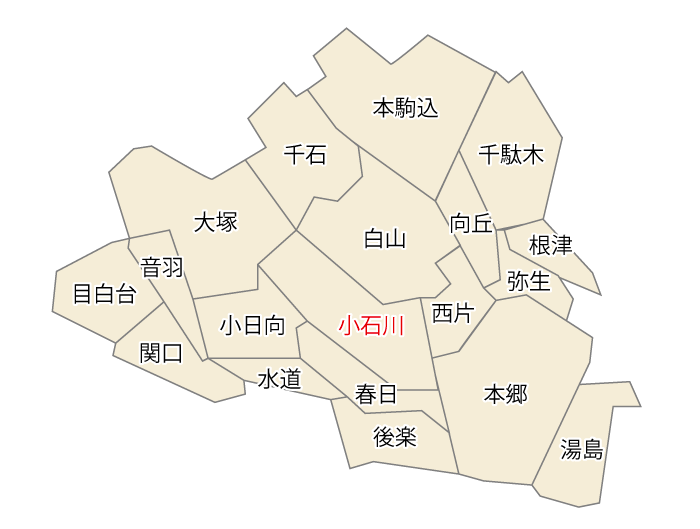

文京区小石川は、文京区内でも中央に位置するエリアです。

また、「礫川」とかいて「こいしかわ」と呼ぶこともあり、葛飾北斎の「富嶽三十六景」礫川雪の明日などでも知られています。

礫川雪の且

小石川の起源

では、小石川の名前の由来はどのようなものがあるのでしょうか。

小石川は、名前の通り砂や礫の多い川に由来します。礫川で用いられる「礫」の字も砂利や小石をさすため同様の意味になります。

現在の「小石川」はどこにあるか

この「小石川」は小石川台と白山台の谷を流れていた河川になります。しかし、現在ではそのような川はみられません。

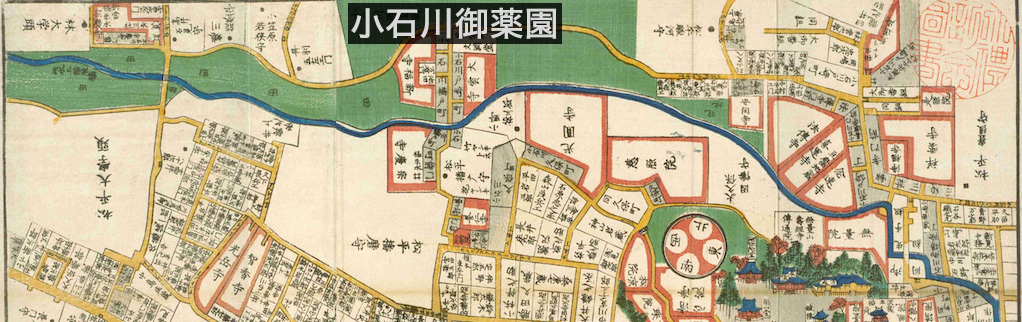

しかし、江戸時代の地図を見ると「小石川御薬園(現在の小石川植物園)」の南側に川が流れているのがわかります。この川が「小石川」に該当し、東京都豊島区、北区、板橋区、文京区をかつて流れていました。

一方、この川はたくさんの名前を持っており、簸川、千川、小石川大下水とも称され、上流へさかのぼれば谷端川となるため下流域でもそのまま谷端川とも呼ばれていました。

江戸時代の「小石川」の氾濫原には水田地帯が広がり、低地を南に望む台地が幕府の小石川御薬園となっていました。

現在の「小石川」

近代以降には、「小石川」の周辺に町工場や印刷工場など数多く立地しました。しかし、昭和9年(1934年)頃になるとこの川は埋め立てられ、暗渠となり下水道幹線にされてしまいました。

暗渠となった理由については、千川通り付近にある簸川坂の案内板で以下のように記されています。

(簸川)坂下一帯は明治末頃まで「氷川たんぼ」といわれ、千川(小石川)が流れていた。洪水が多く、昭和9年(1934年)暗渠が完成し、「千川通り」となった。

現在では、埋め立てられた「小石川」の上を通っている道路が「千川通り」となっています。

千川通り

「小石川」と「千川」の違い

では「小石川」と「千川」はどのように違うのでしょうか。

昭和10年の『小石川區史』には、以下のように書かれています。

小石川は江戸川の支流で、通稱(称)を千川と云ふ。源を長崎町に發し上流を谷端川と呼び、西北から迂回して丸山町で本區に入り、千川となって林町白山御殿町臺(台)地と大塚臺地との間を南東に流れ、柳町附近で本郷臺下より來る指ヶ谷の溝(どぶ)水を併せ、南流して小石川町で神田川に注いでゐ(い)る

昭和の時点では、豊島区長崎付近から南大塚までの上流を谷端川、林町白山御殿町台地周辺の流れを「千川」と呼んでいたと書かれています。

江戸以前の小石川周辺

では、江戸時代以前の「小石川」周辺はどのようになっていたのでしょうか。

小石川は、室町時代に浄土宗の拠点が創られ、応永22年(1415年)に了誉聖冏が伝通院の前身となる草庵、無量山寿経寺を小石川極楽水に開きました。この頃から小石川の「有史」が始まります。

『回國雜記』の道興が小石川を訪れた翌年、湯島を訪れた僧侶、尭恵は『北国紀行』の中で、野梅が盛んに薫る寒村だと書いており、その頃の小石川近辺が武蔵野のまだ開けていない土地だったことがわかります。

なぜ小石川には印刷会社や製本所が多いのか?

現在は、この千川通り周辺には多くの印刷会社や製本所があります。

この理由は、江戸時代から紙作りをする際に、小石川の綺麗で豊富な水を利用したことが挙げられます。現在では、上下水道が完備され不便なく水を利用できますが、時代を超えて技術が受け継がれていることが窺えます。

小石川にある大企業「共同印刷」とは

小石川の千川通り沿いには、日本を代表する大手の印刷会社である共同印刷があります。共同印刷は、小石川本社の竣工を2022 年3月30 日に行いリニューアルされました。この際の改築は、築後80年以上が経過した本社社屋の耐震性およびセキュリティの強化、職場環境改善による効率性向上などを目的として建て替えとなっています。

共同印刷 本社

共同印刷の変遷

では、共同印刷の歴史を少しみていきましょう。

共同印刷の創業は、明治20年(1887年)本郷弓町の「博文館」の印刷工場として明治30年(1897年)に中央区銀座6丁目に「博文館印刷工場」が設立されたことに始まります。

当時は現在の銀座6丁目に創設され、明治38年(1905年)に「博進社工場」へ改称しました。大正14年には、博文館系列の美術印刷会社「精美堂」と合併し「共同印刷」が設立されました。

その後、昭和28年(1953年)1月に東京証券取引所に「共同印刷」として上場しています。

現在の共同印刷の本社ではどのような事業を行っているのか

では、現在の共同印刷の本社ではどのようなことが行われているのでしょうか。

共同印刷のホームページでは以下のように記載されています。

本社業務(管理、営業、マーケティング、技術開発、情報システムなど)、電子書籍、アート&カルチャー(高級美術複製画制作)、特例子会社業務(障がい者雇用など)

また、共同印刷本社の近くには、2007年オープンした播磨坂スタジオもあります。

文京区小石川の千川通り周辺について

最後に、文京区小石川の千川通り周辺の地理についてみていきましょう。

播磨坂

播磨坂は、春日通りから千川通りへとなだらかに下りる坂道で、桜並木の名所としても知られています。播磨坂は、戦後復興事業で500mほどが完成した環状3号線の一部となっています。この播磨坂という名前は常陸府中藩主松平播磨守の上屋敷があったことに由来します。

右:播磨坂 左:吹上坂

吹上坂

吹上坂は、 播磨坂の南を並行してはしる坂道です。吹上坂の坂上には春日通り茗台中学校前交差点があり、坂下の千川通り植物園前交差点で播磨坂と合流しています。

吹上坂の名前は、江戸時代小石川や大塚の一部を吹上村といった地名から名付けられたとされており、戦後に造られた播磨坂よりも長い歴史を持っています。また、播磨坂と同じく松平播磨守の上屋敷にありました。

吹上坂は別名「禿坂」ともいわれますが、禿は河童に通じ、近くに池や川などがあって寂しい地域の坂名とされているため、当時の「小石川」の名残が感じられます。

小石川植物園

小石川植物園は、貞享元年(1684年)に徳川幕府南の「御楽園」と将軍御成の御殿があった「麻布御薬園」が、白金から小石川御殿の地に移転したことに起源があります。当時、薬用植物園であった麻布御薬園は、将軍徳川綱吉の新殿である白金御殿の拡張のために廃止され、小石川御殿(白山御殿)の北側に移されました。こちらが小石川御薬園となり、現在の小石川植物園の前身となっています。

文京区小石川と印刷会社や製本会社の関係のまとめ

いかがだったでしょうか。高級住宅街として知られる小石川が、実はこのような由緒ある川の名前であり、現在の印刷会社や製本事業に大きな影響を与えていたことは驚きです。文京区の教育を支えている製本作りが江戸時代から現在でも続いていることはすばらしいですね。文京つーしんでは皆様の役にたつ情報を配信しておりますので引つづきよろしくお願いします。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。