諏訪山 吉祥寺について

創建と地名の由来

吉祥寺の始まりは、長禄2年(1458年)、太田道灌が江戸城築城の際

和田倉門付近の井戸から「吉祥増上」と刻まれた金印を発見したことに由来します。

その吉祥を瑞祥とし、青巌周陽を開山として「吉祥庵」を建立したのが出発点です。

山号「諏訪山」は、当時この場所が諏訪神社の境内だったことに由来します。

移転の歩み

徳川時代に入り、1591年(天正19年)には徳川家康の関東入府に伴い。

寺領50石の御朱印を受けて現在の水道橋付近(駿河台)へ移転しました。

そして1657年の明暦の大火(振袖火事)で広範囲が焼失したことを契機に、諏訪山 吉祥寺は現在の本駒込へ移転。

七堂伽藍が立ち並ぶ大寺院として再建され、寺域が整備されました。

江戸時代中期以降、吉祥寺は曹洞宗の学問寺院として「旃檀林(せんだんりん)」が設置され

当時の幕府の学問所であった昌平黌と並ぶ教育機関として機能しました。

僧侶だけでなく、旗本の子弟や寺侍も学びに訪れ、学僧は常時1000名を超え、学寮や末寺も多数擁していました。

旃檀林の繁栄は、駒澤大学の前身とされ、東京の仏教教育史に深く刻まれた存在です。

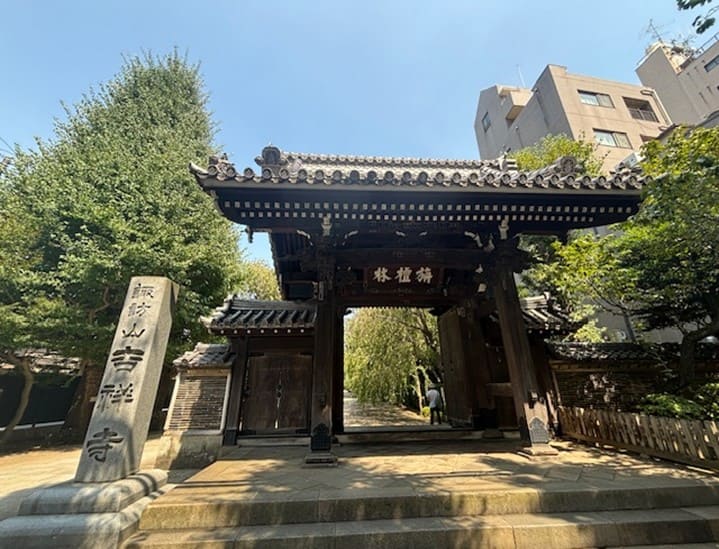

山門

享和2年(1802年)に再建された江戸後期の建築です。

当時の技術と美意識が息づく貴重な遺構であり、第二次世界大戦中の東京大空襲にも耐え抜いた数少ない建造物の一つです。

扁額には禅宗の学問所「旃檀林(せんだんりん)」の文字が掛けられており、この寺がかつて学問寺として繁栄した歴史が偲ばれます。

図書収蔵庫として、旃檀林の機能を今に伝える建物。

文化元年(1804年)の再建で、文京区指定有形文化財に指定されています。

建築意匠として宝形造・八角形転輪蔵の構造が見どころです。

山門をくぐると、一直線に伸びる参道が現れ、春には枝垂桜やイチョウ並木の美しいトンネルとなります。

この景観は訪れる人々の印象に深く残る名所とも呼ばれます。

また、文京区でも「寺町」として景観保護の対象となっており、その中でひときわ存在感のある建築として地域にも愛されています。

吉祥寺には数多くの著名な人物の墓所があります。

二宮尊徳(農政家)、鳥居耀蔵(江戸南町奉行)、榎本武揚(幕臣・外交官)

川上眉山(小説家)などの墓所が境内に存在し、歴史散策にも適しています。

さらに、八百屋お七と吉三を供養する「比翼塚」、疫病除けの祈願所となった「茗荷稲荷大権現」などもあり

歴史的エピソードや地域伝承と密接に結びついています。

二宮尊徳(1787〜1856)は、農村再生によって名を馳せた江戸後期の農政家・思想家です。

貧しい家に生まれたが、少年時代に家計を支えながら学び、村や藩の再建に成功。

最終的には600以上の村の復興に尽力しました。

その教えと活動は「報徳社運動」として広まりました。

なぜ吉祥寺に墓があるのか?

諏訪山 吉祥寺は尊徳の本来の菩提寺ではありませんが、昭和14年(1939年)頃に

尊徳を敬慕する人々がその遺骨を預けたまま吉祥寺に葬ったと伝えられます。

鳥居耀蔵(1796〜1873)は、林述斎の子として旗本に養子入りし、甲斐守の名を賜った幕臣です。

天保年間には目付・南町奉行として、蛮社の獄や水野忠邦の天保の改革に深く関わり、反対派を厳しく取り締まりました。

その厳格さと手法から「蝮(まむし)の耀蔵」「妖怪耀甲斐」と恐れられるほどでした。

後に改革失敗により罷免され、讃岐(香川県)丸亀藩に配流されましたが、そこでの穏やかな統治ぶりは逆に評されました。

晩年は幽閉のような形で明治を迎え、1873年に亡くなりました。

幕末から明治時代にかけて活動した武士であり政治家・外交官です。

幕府海軍の中核として活躍し、戊辰戦争後には蝦夷共和国を率いた人物として特に有名です。

その後、明治政府に迎えられ、海軍卿・外務大臣・文部大臣・農商務大臣などを歴任し日本の近代化に大きく貢献しました。

大阪出身の作家で、明治期の自然主義や観念小説の先駆者です。

東京帝国大学(現:東京大学)を中退後、尾崎紅葉や山田美妙とともに活動し、硯友社の同人として文学界で活躍しました。

代表作に『墨染桜』『書記官』『観音岩』などがありますが、晩年は精神的な行き詰まりと経済的困難により、自ら命を絶ちました。

川上眉山の墓は、ただの記念碑ではなく、彼の文学的志向と時代的苦悩を思い起こさせる象徴です。

一方、諏訪山 吉祥寺は学問の場であった過去を持ち、数々の歴史的人物が眠る場所でもあります。

川上の墓を訪れることは、その背景にある文化と歴史を深く感じるきっかけにもなります。

二宮尊徳

創建年代は明らかではありませんが、現在の社殿は昭和28年(1953年)に再建されたものです。

境内に掲げられた扁額には「茗荷大権現」「聖徳稲荷祠」の二つがあり、合祀された形で「茗荷稲荷大権現」として親しまれています。

「茗荷大権現」は、痔(じ)病の根治に特に霊験があるとされ、多くの参拝者が信仰してきました。

通常、霊験を願う人は「茗荷を断つ(食べない)」という誓願を行ったとも言われています。

社殿裏手には、文久年間に建立された茗荷権現碑が残されています。

吉祥寺大仏(釈迦如来坐像)

鋳造を担当したのは、江戸・神田鍛冶町の鋳物師「河合兵部 永田喜右衛門」。

蓮台にその名前が刻まれていますが、寄進者は不詳です。

特筆すべきは「裳懸座(もかけざ)」という構造で、台座に裳の裾が垂れ下がって覆いかぶさるような形です。

法隆寺金堂の釈迦三尊像に似た意匠ですが、江戸でこれほどの出来栄えの大仏は希少です。

元々この大仏は、現在の位置より東南約70mの場所にありましたが、大正2年(1913年)に現在地へ移設された記録があります。

形や重厚感から、鎌倉の大仏に似ているとの感想もあり、参拝者に強い印象を与えています。

◼︎ 詳細情報

諏訪山 吉祥寺について

- 住所

- 文京区本駒込3-19-17

- お問い合わせ先

- 03-3823-2010

- 交通のご案内

- 東京メトロ南北線「本駒込」駅より徒歩7分 都営地下鉄三田線「白山」駅より徒歩12分

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。