文京区千駄木にある文京区立森鴎外記念館では、海外文学の翻訳や「舞姫」などの執筆で知られる森鴎外関連の資料が展示されています。

軍に属しながら作家としての道を歩んだ氏による理知的な表現は、今日に至るまで高い評価を得てきました。今回はそんな森鴎外という人物について紹介していきます。

森鴎外の生い立ち

1862年2月17日、森鴎外は現在の島根県津和野町にあたる場所で森林太郎(もりりんたろう)として生まれました。森家は津和野藩において大名専属の医師業を務めている家系でした。

幼い頃から海外語学を中心に学んでいた林太郎は、明治維新で国内が変わろうとしている時代背景もあり周囲から期待される存在だったようです。

1872年、10歳になった林太郎は父親と共に墨田区へ上京することになります。そして採用人数30名という超難関である「第一大学区医学校・東京医学校」「現・東京大学医学部」の受験に無事合格するのでした。

この学校で林太郎は、外国語の勉強や家系とも関連する漢方学を学んでいたようです。また、文学作品や古文学の創作、読書にも多大な意欲を見せていたことが明らかになっています。

こうした学生時代の創意・取り組みが、森鴎外作品の下地を作り上げたのかもしれません。

憧れの海外渡航

幼い頃から海外に親しみを持っていた林太郎にとって海外渡航は一つの夢でした。そのため、学校卒業後は文部省派遣留学生としてドイツに行くことを希望していたようです。

結果としてその当時に希望は叶いませんでしたが、陸軍に務めてからしばらく経った1884年に衛生学勉強でドイツへ渡っています。この時林太郎は22歳でした。

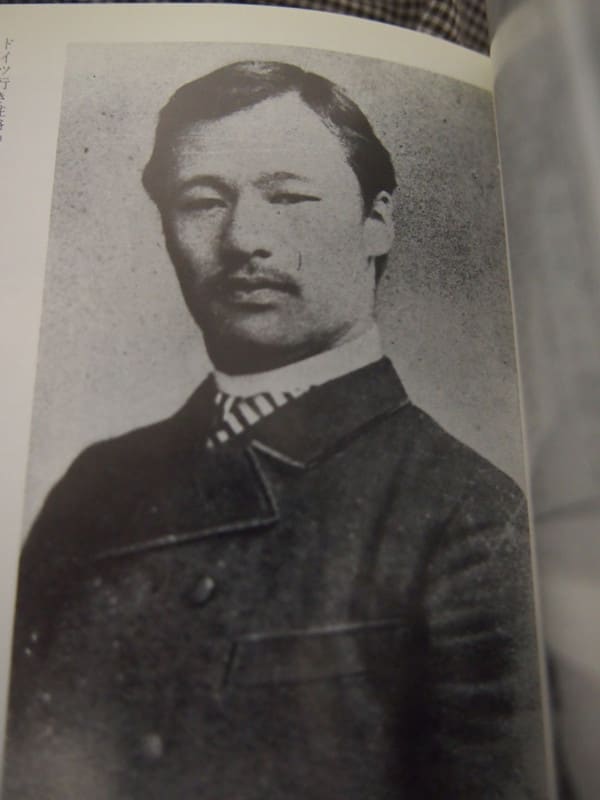

ドイツ留学中あたりの森鴎外

引用:森鴎外とはどんな人?生涯・年表まとめ レキシル

留学中は軍事関係者や王室関係者との公的な交流だけでなく、私的な交流も同等に行い多くの友人に恵まれたようです。細菌学の開祖であるロベルト・コッホを訪ねる時には、日本細菌学で後に名を馳せる北里柴三郎と一緒だったと言われています。

この留学生活の模様は「獨逸日記」として記されました。

また、林太郎は現地での講演活動も積極的に行っていたようです。時には名の知れた論者に反論していたようで、当時の雑誌にそのやり取りが取り上げられました。

講演は軍関係者からの評判が良く、その関係からか滞在期間が1年伸びることになり林太郎は1888年に帰国することになりました。

帰国後、親交のあるドイツ人女性が訪ねてきたため短期間ではありますが、林太郎は再び日本を離れます。

この女性とは以降も手紙のやり取りを重ねており、林太郎にとって特別な相手だったようです。女性との交遊は森鴎外の名著「舞姫」に活かされる形になりました。

作家としての活動

林太郎が作家業に集中し始めたのは、読売新聞で「小説論」を発表した1889年あたりからだと見られています。「小説論」はフランス小説家のエミール・ゾラについて触れたものであり、日本誌上で初めてゾラを主題に取り上げたものでした。

また、この頃には林太郎の翻訳を評価した『近世日本国民史』の著者である徳富蘇峰との交流も生まれました。徳富蘇峰主催の雑誌に林太郎は訳詩集「於母影」を発表しています。

訳詩集「於母影」は海外の影響を受けた感性的な表現で、以降の日本詩に強い影響を与えることになりました。

その後も林太郎は「即興詩人」「ファウスト」など海外文学の翻訳で実力を発揮していきます。そして、28歳の時に徳富蘇峰との依頼で発表されたのが自身の代表作ともいえる「舞姫」です。

小説「舞姫」

引用:森鴎外 『阿部一族・舞姫』 | 新潮社

当時国内ではドイツに関する情報が限られており、多くの人々にとって現地の生活様式は想像しづらい状況にありました。もちろん、日本人と外人の恋仲というのも一般的ではなかったようです。

そのため、そうしたテーマがメインである「舞姫」は日本人が他国の文化を知り、海外への価値観・認識を大きく変えるきっかけになりました。

「舞姫」発表前後から、林太郎は森鴎外という作家名を使用するようになります。また、1889年から1892年までは東京美術学校(現・東京藝術大学)や慶應義塾大学にて、講師業も務めていました。

軍務と作家業の両立

軍医としても活動していた森鴎外は日清戦争出征、台湾勤務を経て1899年に少将同等の軍医監という役職に就くことになります。しかし、その後階級が上がったにも関わらず左遷という形で小倉に送られています。

一説によるとこの決定は、森鴎外の活躍を妬んだ同僚や上司が関わっていたようです。

左遷された小倉の地で、森鴎外は歴史観と近代的思考を交えた随筆を発表しています。私生活では徴兵検査の視察で足を運んだ地域毎の文化に触れ、探墓を趣味とするようになりました。

この趣味は後年の史伝執筆に大きく活かされることになります。

周囲の者によるとこの頃の森鴎外は、地方の貧しい人々への慈しみを深めていくなど心情的な変化があったようです。その関係からか森鴎外は以後論争などを控え、評論の場でも温和なやり取りを行うようになります。

そして1909年に創刊された雑誌『スバル』では、それまで休んでいた創作活動の再熱を知らせるように毎号作品を発表しました。「ヰタ・セクスアリス」「鶏」などの小説、「静」「仮面」などの戯曲が

この時に大きな評価を受けています。

また、自身の活動が認められ東京帝国大学から文学博士の学位が授けられることもありました。

こうして作家として名を高めてきた森鴎外でしたが「ヰタ・セクスアリス」が表現の関係で発禁処分を受けてしまいます。この時は軍に関わる者が発禁作品を執筆したということで、役人から注意されたそうです。

森鴎外はこの経験を通じて”芸術を迫害するのは国家のためにならない。自由発展を妨げる国が栄えるはずがない”といった自論を述べています。

森鴎外の晩年

森鴎外は以降、ゲーテなどの翻訳や軍人経験を活かした作品、教養小説を精力的に発表しました。また、軍務から退いた後は東京国立博物館で総長を務めたりなど、芸術・文化業にも携わっています。

現在の東京国立博物館

引用:東京国立博物館が3ヶ月ぶりに再開 美術手帳

そして1922年7月9日病により60歳で森鴎外はその生涯を閉じるのでした。森林太郎として死なせてほしいという遺言から、お墓には称号や栄誉が記載されず森林太郎の名前だけが刻まれています。

森鴎外没後の影響

森鴎外の和洋それぞれの風情を捉えた作品群は、今日までに多くの作家や研究者から高い評価を受けることになりました。特に海外の影響を受けた数々の描写や感覚は、時代を超えても色褪せない感動を読者達に与え続けています。

青春小説、ロマン小説、海外作品の翻訳など多彩なジャンルを通して感じられる素養の高さは、森鴎外の人柄を表したものだと言えるでしょう。

“飛行機””情報”などの言葉は森鴎外が考えたという説もあり、現代の日本語学的にもその影響が見られます。

また、軍関係者と小説家の二面を持っていた人物であるのも氏を語る上で見逃せない点です。

作品内に権力者としての考えや立場故の文章が出てくるのは、軍人としての地位を持つ森鴎外ならではでしょう。

多くの作家が表現規制で政府や社会を批判する中、森鴎外はフラットな立場から自論を述べていたのです。

森鴎外という人物についてのまとめ

以上、森鴎外という人物についてお伝えしました。森鴎外は「舞姫」や海外翻訳などで高い評価を獲得し、その後も様々なジャンルで活躍した作家です。樋口一葉に早くから注目したり、近代作家達に向けた支援や交流を行ったりなど後進育成にも尽力しました。

そのマルチな活躍ぶりはまさにオンリーワンの一言ですね。文京つーしんは読者様にとって役立つ情報や文京区の事柄を紹介しています。引き続きご愛読のほどよろしくおねがいします。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。